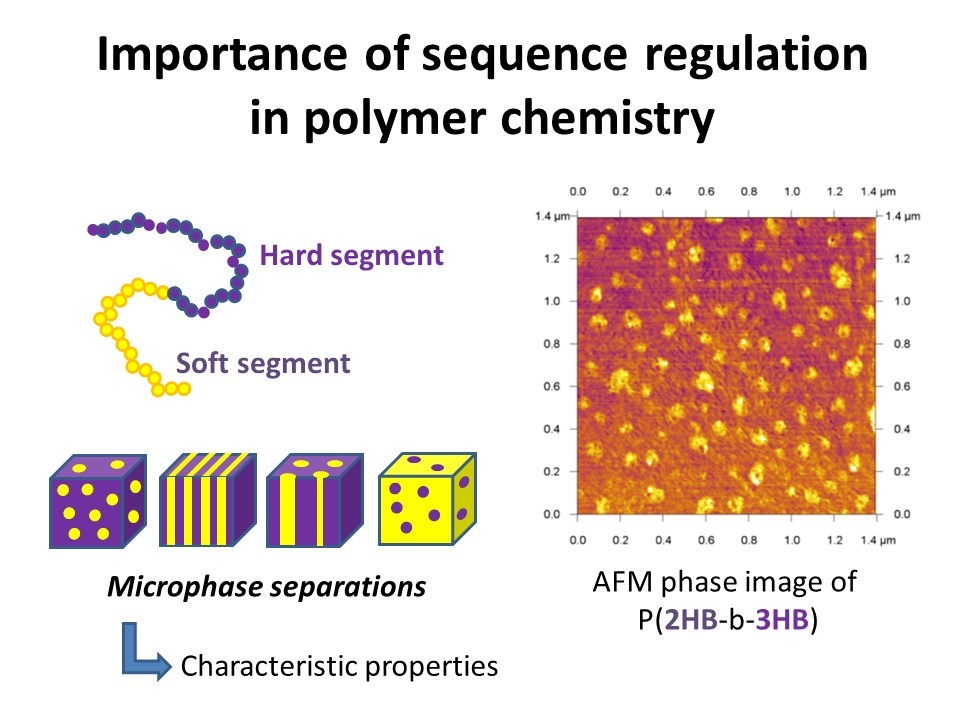

一つの分子内に2種類以上のモノマーユニットを含むポリマーを共重合体と呼びます。共重合体は、モノマー配列によっていくつかの種類があり、配列がランダムで決まった構造を持たないランダム共重合体、2種類のポリマーが結合した構造をもつブロック共重合体などがあります。同じモノマーユニットから構成されるポリマーでも、モノマー配列によって大きく異なる物性を示すので、モノマー配列のコントロールはとても大切です。

ブロック共重合体は、有用な物性を示すものがあることが知られており、化学合成高分子の分野では、膨大な研究例があります。しかし、PHAの研究領域では、報告例がとても少なく、ブロック共重合体が合成できたと証明されているのは、当研究室の合成系だけです。なぜPHAの生合成ではブロック共重合体の合成が難しいのでしょうか?

合成高分子の場合は、2つのポリマーを順番に合成してブロック共重合体にするのが普通です。PHAの合成でも同じ方法で合成できると思われがちです。例えば、PHAを合成するには、細菌を2、3日培養する必要があります。1日目と2日目で違う原料を加えれば、ブロック共重合体になるでしょうか?実はできません。なぜかというと、PHAの1分子が合成される時間は、培養にかかる時間よりもずっと短いためです。なぜそうだとわかるのかというと、もしPHA1分子の合成に2日間かかっているとすれば、1日目で培養を止めてポリマーの分子量を測れば、2日目の半分くらいの分子量になっているはずです。しかし実際には、培養を途中でやめて分子量を測定しても、時間の経過により分子量が増加していないという結果が得られます。つまり、ポリマー分子一つを合成するのに必要な時間は、培養時間よりずっと短いということです。

したがって、培養の途中で合成条件を変えるという方法では、ブロック共重合体を合成することはできず、2種類の違うポリマーの混合物になってしまいます。この仕組みに基づいて考えると、PHAの生合成系を用いてブロック共重合体を合成することは無理なように思えてきます。ところが、当研究室では、これを可能にする酵素が存在することを見出しました。

我々がPhaCARと呼んでいるPHA合成酵素は、2種類の基質の混合物から、外部からの制御を加えなくても、自発的にブロック共重合体を合成します。この反応の仕組みはまだわかっていませんが、この酵素を用いて合成できる種々のブロック共重合体を用いて、新しいバイオマテリアルを開発することを目指しています。